- 任天堂の携帯ゲーム機史を振り返る!

- 携帯ゲーム機のコントローラーを一覧で見る!

- UIは指だけでなく“声”や“タッチ”にも!

すべてはここから始まった——。

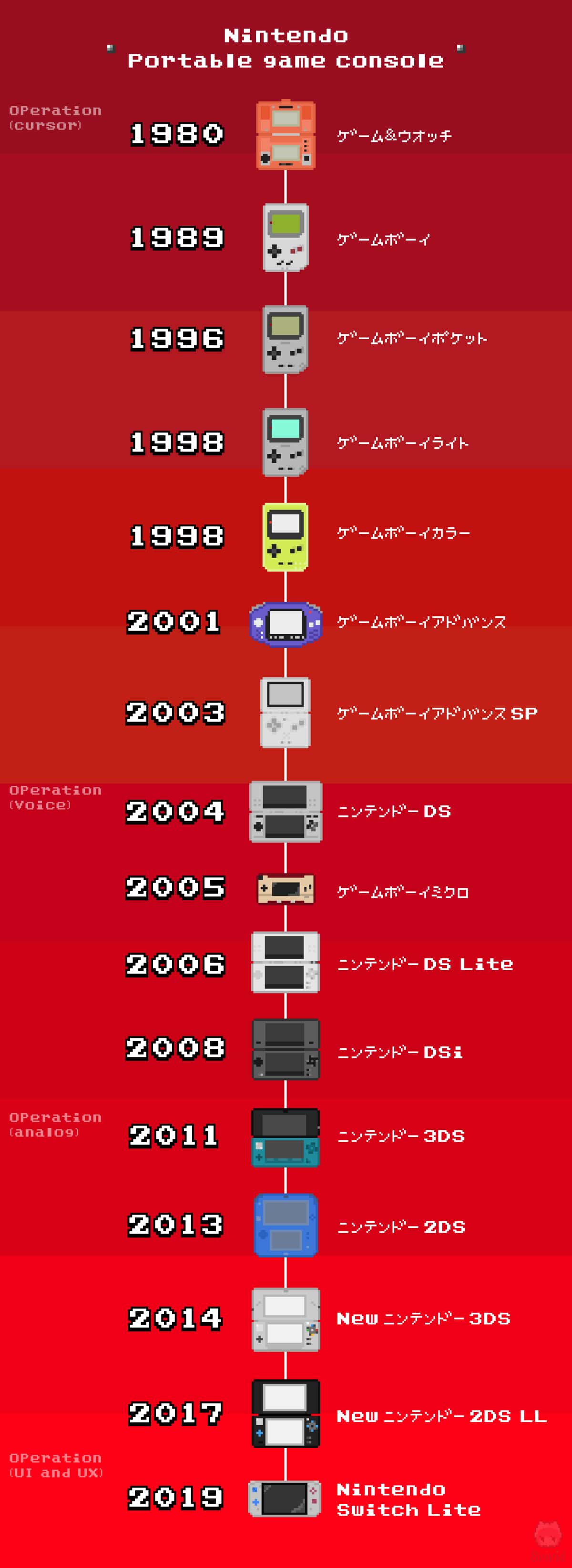

1989年発売『ゲームボーイ』から、2019年発売『Nintendo Switch Lite』まで…任天堂の携帯ゲーム機の歴史をドット絵で振り返ります。そして、携帯ゲーム機とUI・UXの相関性を語ります。

またドット絵を書いたぞーー!

ご苦労さまでした。

携帯ゲーム機といえば任天堂…って感じもするし、歴史を振り返ると面白いやんね!

Contents

任天堂携帯ゲーム機の変遷

まずは、『ゲーム&ウオッチ』から『Nintendo Switch Lite』までの携帯ゲーム機の歴史を、ドット絵ともに簡単なタイムラインにしてみました。

-

1980年ゲーム&ウオッチ

ゲーム&ウオッチは1980年生まれ。

ゲーム&ウオッチはソフト組み込み型なので、ゲームによってUIがバラバラ(LSIゲームなので当然)なのが特徴。そんなゲーム&ウオッチとUIを語るのに外せないのが、1982年6月3日発売の『ドンキーコング』だろう。これが『十字キー』の始まりである。

-

1989年ゲームボーイ

ゲームボーイは1989年生まれ。

この世代からROM(カセット)交換式になる、誰もが知る伝説の携帯ゲーム機。世界初ROM交換式こそエポック社のゲームポケコンに譲ったが、インパクトはこちらに軍配。山内溥氏がSHARPに無茶を言った話・湾岸戦争で壊れなかった堅牢性の話は非常に有名。

-

1996年ゲームボーイポケット

ゲームボーイポケットは1996年生まれ。

軽量化とコストカットでかなり普及したであろうゲームボーイポケット。きっと、ミレニアル世代には一番思い入れ深い携帯ゲーム機に違いない。初代ゲームボーイポケットには電源ランプがなかった(後期型で復活)ので、憂き目に遭った人は多いはず。

-

1998年ゲームボーイライト

ゲームボーイライトは1998年生まれ。

ゲームボーイポケットに有機ELバックライトが搭載されたのが、ゲームボーイライト。発売が日本国内のみで、かつゲームボーイカラーと発売年が同年なので、おそらく一番流通量が少ないゲームボーイかもしれない。

-

1998年ゲームボーイカラー

ゲームボーイカラーは1998年生まれ。

ついにカラー化(56色表示)可能なTFT液晶が搭載されたゲームボーイ。もはや語る必要もないくらい有名であろう。赤外線通信ができるという機能は、ポケモン金銀プレイユーザーなら思い出深いはず。

-

2001年ゲームボーイアドバンス

ゲームボーイアドバンスは2001年生まれ。

この世代からゲームボーイが32bit化。カラーTFT液晶は15bitカラー化(32,768色表示)され、ゲームボーイカラーよりも色域に幅が持てる表示が可能になった。そして、ついにLRボタン初登場。

-

2003年ゲームボーイアドバンスSP

ゲームボーイアドバンスSPは2003年生まれ。

ゲームボーイアドバンスが折りたたみ化され、フロントライト(米国後期型はバックライト)が搭載された名機。この世代からついに乾電池ではなく、リチウムイオン電池が採用された。ただ、コロコロカービィをすると地獄を見る…。

-

2004年ニンテンドーDS

ニンテンドーDSは2004年生まれ。

2画面、タッチパネル、マイク、すれちがい通信…機能が飛躍的に向上し、現在でも色褪せない携帯ゲーム機、それがニンテンドーDS。世の中的なこともあり、脳トレなど、ゲームが“大人”に向けられた瞬間でもあった。開発コードが『Nitro』ということも意外と有名。

-

2005年ゲームボーイミクロ

ゲームボーイミクロは2005年生まれ。

時系列的におかしくなるが、ここで一旦ゲームボーイ時代に戻る。超小型で金属質なボディーにバックライトと、完全に大人向けに全振りされた携帯ゲーム機。同時期に発売されたROMもファミコンの移植が多く、オールドユーザー向けともいえる。

-

2006年ニンテンドーDS Lite

ニンテンドーDS Liteは2006年生まれ。

ニンテンドーDSの小型版として登場したのがニンテンドーDS Lite。まさに文字どおり…だけでなく、TFT液晶が透過型に変更され(DSは半透過型)、画面が見やすく改善された。あくまで個人的なイメージだが、DS Liteは“色ムラ”が多い印象。

-

2008年ニンテンドーDSi

ニンテンドーDSiは2008年生まれ。

ニンテンドーDSi LLは2009年生まれ。ニンテンドーDSiは基本的にニンテンドーDSを踏襲しているが、この世代からGBAとの互換性が廃止された。その代わり、SDカードスロットとカメラが新設される。また、サイズ違いの2モデル展開になったのも印象的。

-

2011年ニンテンドー3DS

ニンテンドー3DSは2011年生まれ。

ニンテンドー3DS LLは2012年生まれ。携帯ゲーム機がまさかの“3D化”するという、後にも先にもない衝撃を受けた携帯ゲーム機。ニンテンドー3DSでは、新たにスライドパッドでのアナログ入力が可能になり、より緻密なプレイが可能になった。また、モーションセンサーやジャイロセンサーも搭載されている。

-

2013年ニンテンドー2DS

ニンテンドー2DSは2013年生まれ。(日本では2016年)

ニンテンドー3DSの廉価版として、海外で展開されていた携帯ゲーム機。なので、3DSから機能を削っている(折りたたみなし・3Dなし)。コスト削減としてDSなのに“1枚”の画面から構成されていたりする。そのあたりにゲームボーイポケット精神が垣間見える。

-

2014年Newニンテンドー3DS

Newニンテンドー3DS/3DS LLは2014年生まれ。

ニンテンドー3DSをベースに、CPU性能向上・NFC追加がされた携帯ゲーム機。旧モデルでは拡張スライドパッドが必要だったゲームも、新設されたCスティックとZL/ZRボタンにより快適なプレイを実現。2019年現在、Newニンテンドー3DS LLのみ現行製品。

-

2017年Newニンテンドー2DS LL

Newニンテンドー2DS LLは2017年発売。

Newニンテンドー3DSの廉価版として発売されたのが、このNewニンテンドー2DS LL。廉価版なので3D機能は廃止され、微妙にスペックが低かったりする。ただ、そのぶん軽量で使い勝手が良い携帯ゲーム機。

-

2019年Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Liteは2019年発売。

2017年発売のNintendo Switchが、据置と携帯ゲーム機の“ハイブリッド”になってしまったのでどう扱うかは微妙だが、Nintendo Switch Liteは一応携帯ゲーム機としての位置づけになっている。当然、機能はNintendo Switchを踏襲しており、任天堂携帯ゲーム機としてはかなりハイエンドな仕様となっている。

ドット絵はオリジナルなのであーるぞっ!

任天堂の携帯ゲーム機の歴史は、

- ゲームボーイ時代

- ゲームボーイアドバンス時代

- ニンテンドーDS時代

- ニンテンドーDSi時代

- ニンテンドー3DS時代

- Newニンテンドー3DS時代

- Switch Lite時代

の7部構成になっていることが分かる。

なので、当初はそこだけ振り返る予定だったのですが、結果的に全部振り返ることに…。なので、異常に長い歴史一覧になってしまいました。

据置機のコントローラー史もあるでよ

携帯ゲーム機のボタン数の変遷

携帯ゲーム機の歴史といっても、今回は『コントローラー』に焦点を絞っているので、任天堂の携帯ゲーム機のコントローラー(もしくは、それに相当する)部分だけを表にまとめてみました。

マ…マニアックすぎる気が……。

そうですが、これが何かUI・UXとの相関するヒントになりそうなのですよ。

| 十字キー | A・B | X・Y | L・R | Start・Select | アナログ入力 | タッチパネル | 備考 | |

| ゲームボーイ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 1989年発売 |

| ゲームボーイポケット | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 1996年発売 |

| ゲームボーイライト | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 1998年発売 |

| ゲームボーイカラー | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 1998年発売 赤外線通信 |

| ゲームボーイアドバンス | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 2001年発売 |

| ゲームボーイアドバンスSP | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 2003年発売 |

| ニンテンドーDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2004年発売 マイク |

| ゲームボーイミクロ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 2005年発売 |

| ニンテンドーDS Lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2006年発売 マイク |

| ニンテンドーDSi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2008年発売 マイク カメラ |

| ニンテンドー3DS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(1本) | ○ | 2011年発売 マイク 3Dカメラ モーションセンサー ジャイロセンサー |

| ニンテンドー2DS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(1本) | ○ | 2013年発売 マイク モーションセンサー ジャイロセンサー |

| Newニンテンドー3DS | ○ | ○ | ○ | ○(2対) | ○ | ○(2本) | ○ | 2014年発売 マイク 3Dカメラ モーションセンサー ジャイロセンサー |

| Newニンテンドー2DS LL | ○ | ○ | ○ | ○(2対) | ○ | ○(2本) | ○ | 2017年発売 マイク モーションセンサー ジャイロセンサー |

| Nintendo Switch Lite | ○ | ○ | ○ | ○(2対) | -(+・-) | ○(2本) | ○ | 2019年発売 加速度センサー ジャイロセンサー |

歴代任天堂携帯ゲーム機の入力装置一覧。

こうやって任天堂の携帯ゲーム機の入力装置を見てみると、とにかくボタン数がどんどん増えていく傾向があります。これは同社の据え置きゲーム機とは異なった傾向でしょう。

DS期から画面もタッチパネルになり、『マイク』という声入力も増えました。そして、3DS期からは『センサー』という新たな目には見えない入力装置まで追加されています。

こう見ると、こんな携帯ゲーム機にここまで盛り込んでいるんだねー!

たかがゲームと侮ってはいけませんね。

流行ゲームから見る任天堂コントローラーのUI

任天堂の携帯ゲーム機の歴史を時系列で振り返って、各ボタンなどの入力装置を見ていきました。そこから任天堂の携帯ゲーム機のコントローラーを『UI(User Interface)』の観点から振り返ってみます。

GB時代—ドンキーコングから継承した『十字キー』の存在

ゲームボーイを語る上で外せないのが、『十字キー』という任天堂の代名詞的ボタン。

前述したように、この十字キーが初登場したのは、1982年発売のゲーム&ウオッチ『ドンキーコング』。ここから脈々と十字キーが継承されていくのです。今となっては当たり前ですが、見た目からも方向が視認できる十字キーの存在は、コントローラーのUIを変えたマイルストーンとなった。

十字キーの話をすると必ず登場するのが、特許と実用新案の話ですよね。他社の方向キーは、任天堂の構造とかぶらないように上手に避けて作られているとか…。

GBA時代—指が1本から2本へ

ゲームボーイが“アドバンス”になって、スーパーファミコンですでに採用済みだった『L/Rボタン』が新設されました。

携帯ゲーム機のゲーム性能も向上し、よりリッチなゲームコンテンツが求められるようになったこの時代。すると従来のボタン数では、操作が物足りなくなってきます。そこで、親指に加えて、人差し指を使うようになったということ。つまり、指におけるUIを1本から2本(両手なら4本)に増やしたわけです。

ロックマンエグゼのようなアクションRPGでも、このUIなら快適に操作できるということですわ。

DS時代—2画面+押す+触れるのUIへ

ゲームボーイからDSと“新時代”になり、携帯ゲーム機のUIは飛躍的に増加しました。ここから次世代機の風格が漂い始めています。

右ボタンはついにA・B・X・Yの4つに。さらに、『タッチパネル』と『マイク』というボタンではないUIも登場しました。前者は“触る”という指のUI。後者は“話す”という声のUI。まさに、従来のゲームの概念を飛び越えたマトリックスなコントローラーという感じ。

DS特有の2画面も相まって、ゲームの幅も大幅に向上。NintendogsはそんなDSの機能をフルに活かしたソフトのひとつ。画面上の動物に愛着が持てたのも、触ると話すという人間味のあるUIがあったからこそでしょう。

任天堂純正のゲームソフトは、当然ですがDSの特徴を分かりやすく捉えているものが多いですね。

DSi時代—撮るという新しい体験

DSiはDSのマイナーチェンジ色が強いが、現代でいう“スマホライク”な指標を示したものとなっている。少しゲームの枠から飛び出した感じ。

UIとしては前モデルのDSと差異はないのだが、『カメラ』を搭載することにより、“撮る”という新たな体験が得られるようになった。結果的にあまり使うことがなかった気がするが、どうやら任天堂は『ポケットカメラ』然り、カメラには何かと思い入れがある様子。

もう少し活かせるソフトが出ていれば、化けていたかもしれませんね。

3DS時代—アナログ入力と新たなUX

ニンテンドーDSシリーズも3DSになり、従来のボタンに加えて、ついに『スライドパッド』というアナログ入力が登場した。

スライドパッドの登場により、緻密な操作が求められるアクションゲームでの操作性が格段に向上。グラフィック性能も3DSで大幅向上しているので、携帯ゲーム機の域を超えた瞬間でもありました。

さらに、『モーションセンサー』と『ジャイロセンサー』という、ゲーム本体を動かすということによるUXが得られるようになったハードでもあります。社長が訊くによると、Wiiのコンセプトを引き継いでいるようです。

スティールダイバーは、3D表示とジャイロセンサーを上手に活用しているゲームで、現代で言うところのVRな趣を感じられますね。

New 3DS時代—携帯ゲーム機が据置に近づいた

New 3DSの時代になり、ZL/ZRボタン・Cスティックが新設された。もはや、携帯ゲーム機の“完全体”と言っても過言ではない。

実際にCスティックをどこまで使うか、ZL/ZRボタンの意義…というよりかは、すべてのゲームソフトを補完できるUIにしたかったのかもしれない。それは同時に、我々ユーザーが携帯ゲーム機に据え置きゲームと同等のゲームを求めていたという表れでもあるわけです。

UIとして必要になったから搭載するというよりかは、ありとあらゆる可能性を考慮した結果かもしれませんね。

Switch Lite時代—携帯と据置の垣根が消えた

そして、Switch Lite——。

この『Nintendo Switch Lite』の存在とUIの関係をひとことで言い表すとすると、“携帯と据置の垣根を消した”ということでしょう。

つまり、据え置きゲーム機で必要なボタン類を、すべて携帯ゲーム機に落とし込んでいるということ。当然、ソフトも共通ですし、UIも共通。UIが据え置きゲーム機と統一されたことにより、携帯ゲーム機への妥協もなくなった瞬間でもあります。

コントローラーは外せませんが…ね。

でもでも、十字キーは復活してるんだよねー!

携帯ゲーム機とUI—ボタンとタッチと声と動作

携帯ゲーム機は据え置きゲーム機と違い、コントローラーが外せません。なので、ベーシックにUIを増やす進化を遂げているような気がしました。

任天堂の据え置き機は、大きな節目でコントローラーのUIが大幅に変化していますが、携帯機になると“ピュアな進化”という風にも思えますね。

でも、カメラとモーションセンサーは斜め上発想だよねー!

しかし、純粋な進化といっても、ただ闇雲にボタン数を増やすのではなく、声・タッチパネル・ジャイロセンサーなど、人間そのもの自体をインターフェースにしてしまおうという姿勢はいかにも任天堂らしい感じがします。

ボタン、タッチ、そして声。

サイズに制約がある携帯ゲーム機だからこそ、UIに多様性を持たせて、ゲームソフトへの可能性を広げていったのかもしれません。それが、Nintendo Switch Liteへと受け継がれていくわけです。

最後は携帯と据置の融合…という感じになりましたね。

携帯ゲーム機に強い任天堂らしいよねー!携帯ゲーム機を終わりにはしないっていう感じが特にねっ!

まとめ「多様なUIと操作性。それこそ携帯ゲーム機の域を超えた証」

今回は、任天堂の携帯ゲーム機史とコントローラーについて見ていきました。

時代が進むにつれ、さまざまな入力方法が増えていった携帯ゲーム機。それこそ、ゲームソフトの多様性と可能性を引き出した立役者でしょう。画質やCPUだけでは語れないスペックがそこにはあるわけです。

この先の携帯ゲーム機がどうなるかも気になりますね。

スマホの台頭で存在意義が難しくなってきたんやもんね。

でも、『ボタン』というUIはゲーム機特有のものなので、消滅することはないと思っています。歴史を振り返ればなおさらです。

この記事で紹介したガジェット

おまけ

携帯ゲーム機のUIを語るのは難しい…。

正当進化のように見えて、実はいろんな角度から機能が付与されていってるもんね。

そうなのですよ。

携帯ゲーム機の数もかなり多いですし、進化も据え置きゲーム機に比べるとハイスピードですからね。

もはや性能が“ボーイ”じゃないよねー。

おわり